技術士二次試験に関連した記事はたくさんありますが、その多くが建設部門を対象としたサイトであり、

機械部門に特化したサイトは少ないと思います。

有料の講座もたくさんありますが独学で勉強したいと考えている方に向けて、2021年度の筆記試験に合格した私がまとめた試験対策です。

既に2023年度の受験概要は、2022年12月に日本技術士会から発表されていますが、試験内容に大きな変更のアナウンスはありません。そのため本記事は十分に有効活用できる内容と考えています。

問題の解説や答え方は「すべての部門」で参考になる内容です。

よくある筆記試験の疑問

筆記試験を受ける前の準備や過去問などを解き始めて生じる疑問などをまとめています。

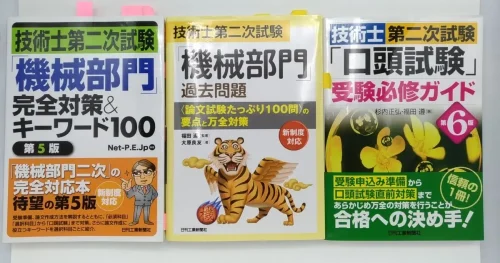

参考書の勉強方法

筆記試験の過去問は日本技術士会のホームページで公開されています。

しかし、それぞれを自分でダウンロートして読み込んでから対策をするのも良いですが、

時間が無い社会人の方は参考書で体系的に勉強することをおすすめします。

私は受験申込み資料を準備する前にすべてを買い揃えていればと後悔しました。

- 申込み資料対策

- 筆記試験対策

- 口頭試験対策

キーワードの勉強方法(機械部門)

筆記試験の代表的な学習方法に「キーワード学習」があります。

特に、解答に専門用語を含める事は、論文でA評価を受けるために必須の対策です。

キーワード学習には大きく3つの効果があります。

- 出題される問題のテーマや専門用語への理解度が高まる

- 解答に専門用語を使用することで採点者へ専門性をアピールできる

- 普段の業務で知っていても曖昧だった言葉や新たな知識を習得できる

筆記用具のおすすめ

技術士二次試験では、5時間半で原稿用紙9枚の5400文字を書く過酷な試験です。

この時点で受験を諦めようと思っている方は少しお待ちください。

社会人になって手書きから遠ざかっているかたもご安心ください。

最新の筆記用具は凄く進化しています。クルトガ本当にいいですよ。

- 手を疲れさせない

- 手の疲れを素早く取れる

- 手に疲れを貯めない

その他のコラム

他にもいろいろな技術士二次試験に関するコラムを執筆しています。

本サイトの中でも「過去問の学習時間」と「文字の筆記ペース」は人気記事です。

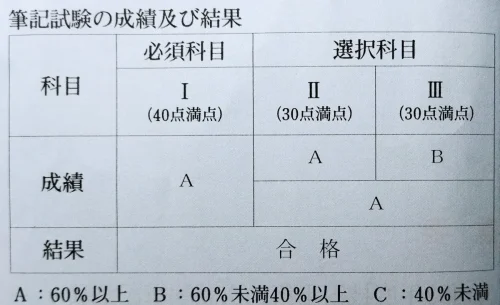

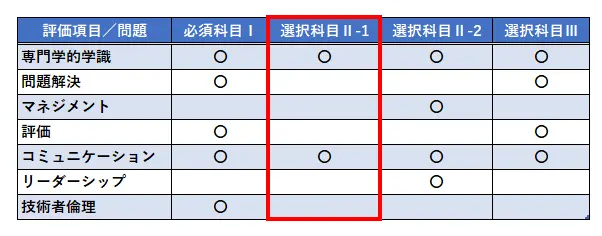

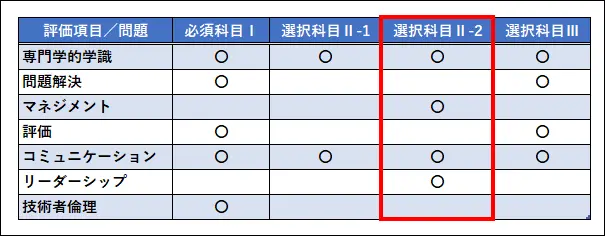

必須科目と選択科目

筆記試験は「必須科目」と「選択科目」で構成されています。

必須科目が「A評価」が必須であるため緻密な対策を必要とします。

反対に、選択科目は「選択科目2-1、選択科目2-2、選択科目3」の3つから構成されるため、

試験当日の時間配分や準備の質について戦略を立てる余地があります。

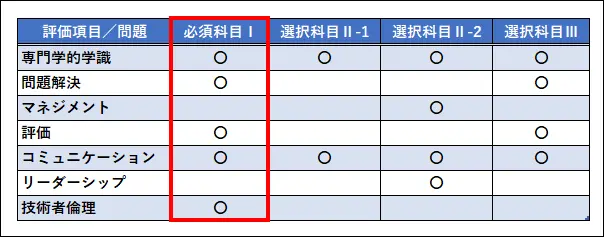

必須科目1の「傾向と対策」

必須科目1は「A判定」が必要です。

技術部門で共通の問題なので過去問が不足する傾向にあります。

さらに令和元年に試験の制度が改定されたため「現在6問」しかありません。

その一方で、必須科目は単独で採点されるため絶対に落とせない問題です。

冷静に最も解答しやすい設問を2つから選びしましょう。

近年は「DX・IoT・SDGs」といった社会に広く影響を与えるテーマが含まれています。

- 1800字(=25行×24列×3枚)で回答することを意識する

- 評価項目の「専門学的学識、マネジメント、評価、技術者倫理」を意識する

- 問題を良く読み前提条件を踏まえて解答する。

選択科目2-1の「傾向と対策」

選択科目2-1は用意された4問の中から1問を選択して「600字」で解答する問題です。

各問には特定のキーワードが含まれているため、キーワード学習が最も生きてくる設問でもあります。

その一方で、文字数が少ないため設問に対して適格に解答しなければ文字数オーバーとなります。

- 600字(=25行×24列×1枚)で回答することを意識する

- 評価項目は「専門学的学識」であることを意識する

- 図での回答も可能であることを忘れない

択科目2-2の「傾向と対策」

選択科目2-2は設問内容に対して解答用紙が足りなくなる傾向があります。

そのため、事前に解答練習をしていなければ論理構造を保ったまま解答を進めるのは困難です。

特に解答で「手順・工夫点・留意点」を記載する必要がるので練習を積みましょう。

- 1200字(=25行×24列×2枚)で回答することを意識する

- 評価項目の「専門学的学識、マネジメント、リーダーシップ」を意識する

- 図での回答も可能であることを忘れない

選択科目3の「傾向と対策」

選択科目3と必須科目1は非常に似た設問内容となっています。

それぞれの違いとしては「出題される問題テーマ・各設問への解答量」が挙げられます。

選択科目3では「技術者倫理」への解答は必要ありません。

その分の文量を他の設問へ配分してやる必要性があるため、明確な専門性を記述しなければ文字数不足となります。

- 1800字(=25行×24列×3枚)で回答することを意識する。

- 評価項目の「専門学的学識、マネジメント、評価」を意識する。

- 図での回答も可能であることを忘れない。

技術士二次試験の対策まとめ

二次試験を突破するためには「筆記試験」と「口頭試験」とを突破する必要があります。

4月中旬に申込み翌年の3月に合格発表される長丁場の試験です。

基本的な難易度に加えてモチベーションの保ち方なども考慮すれば難しい試験となっています。

そんな難易度の高い試験に挑戦される方の手助けができれば幸いです。

以上。最後までお読みくださりありがとうございます。